新学習指導要領改訂の考察

野口晃菜さんからシェアしました。

野口晃菜さんからシェアしました。

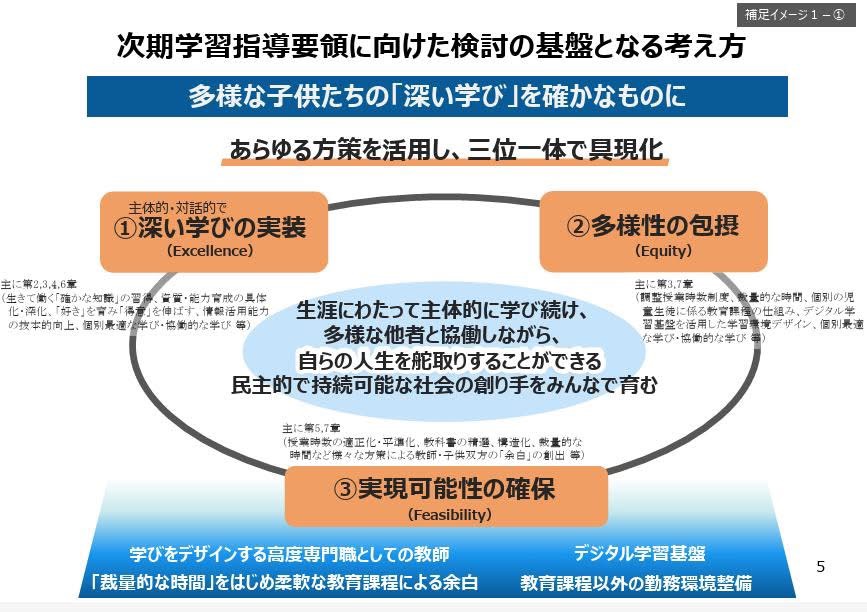

次期学習指導要領に向けた検討の基盤となる考え方

多様性と社会的包摂性のあるインクルーシブ教育に近づけるには、今回の方針が「別の場に分けてそれぞれで深い学びをすればよい」と捉えられないようにしたい。

この言葉に共感します。

【速報・次期学習指導要領の論点整理(素案)】

昨日は第12回教育課程企画特別部会でした!

すでに様々な報道が出ていますが、ぜひ下に記載した原典をごらんください。

次期学習指導要領に向けた検討の基盤となる考え方について以下の三点が示されました。

①主体的・対話的で深い学びの実装(Excellence)

②多様性の包摂(Equity)

③実現可能性の確保(Feasibility)

メインストリームである通常の教育そのものの包摂性を高める方針であることがわかります。

私は以下の通り発言しました。

・①主体的・対話的で深い学び ②の多様性の包摂について、4ページにおいて、①と②の両立が重要、とあるが、多様性があるからこそ、主体的・対話的で深い学びができるのではないかと思う。①と②は相反するのではなく、共存関係ということを強調していきたい。自分と異なる価値観や事情を持つ他者と接するからこそ、学びが深まる。

これだけ不登校状態にある子ども、特別支援学校・支援学級に通う子どもが増加している中、「多様な子どもの深い学びをたしかなものに」というスローガンのみだと、どんどん別の場に分けて、それぞれで学べばよい、とも捉えられる。しかし、その方法では、共生社会、民主主義の担い手は育たない。

先ほど、堀田委員からただデジタルデバイスを子どもに渡すだけでは情報活用能力は育たない、と指摘があった。これは多様な他者との協働も同じである。「共生社会の担い手」は多様な他者とただイベント的に出会う機会があるのみでなく、日常を共にし、継続的な対話の機会を確保し、納得解の形成方法を具体的に学ぶ機会なしには育たない。

今回の方針が「別の場に分けてそれぞれで深い学びをすればよい」と捉えられないようにしたい。

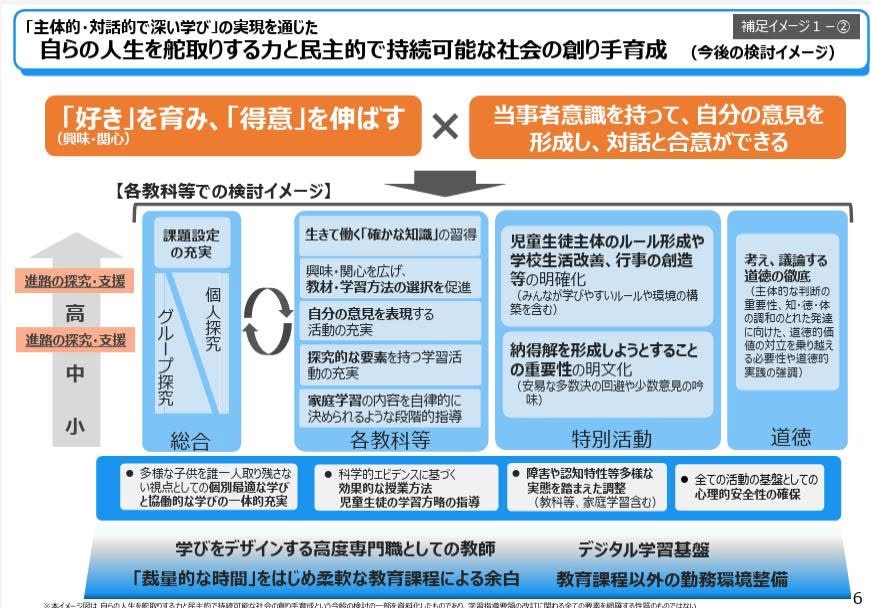

・①②の両立を支える具体的な視点や方法が重要。

6ページ目において、総則等で絡めていく、という話が合った青い箱の中の3つ目に「障害や認知特性等多様な実態を踏まえた調整」と書いていただいている。

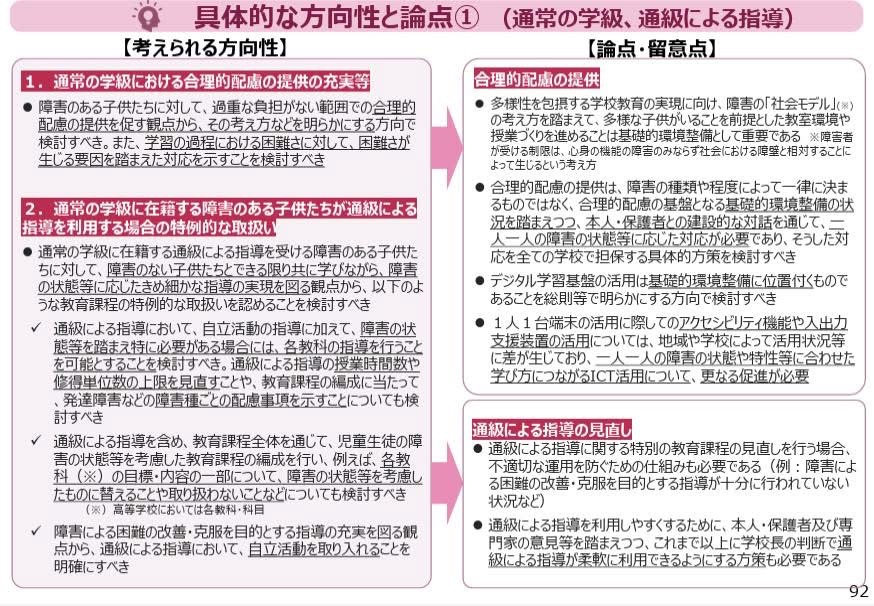

これは、「学校含む社会環境がマジョリティを中心につくられているが故に障壁が生じている、という社会モデルの前提に立ち、障壁をなくすために必要な調整をする、という意味と理解している。

「学びづらいから配慮をしてあげる」といった上から目線でなく、誰もが学びにアクセスできるために障壁を解消する、という視点が重要。

このように、総則において社会モデルを踏まえた記述をしつつ、各教科等のワーキンググループにおいて、通常の学級に日本語指導が必要な子ども、特定分野に特異な才能のある児童生徒、障害のある子ども、性的マイノリティの子どもなど、マイノリティ属性の子どもたちが必ずいることを踏まえた上で、各教科等において包摂性を高めるためにできることを具体的に記述してほしい。

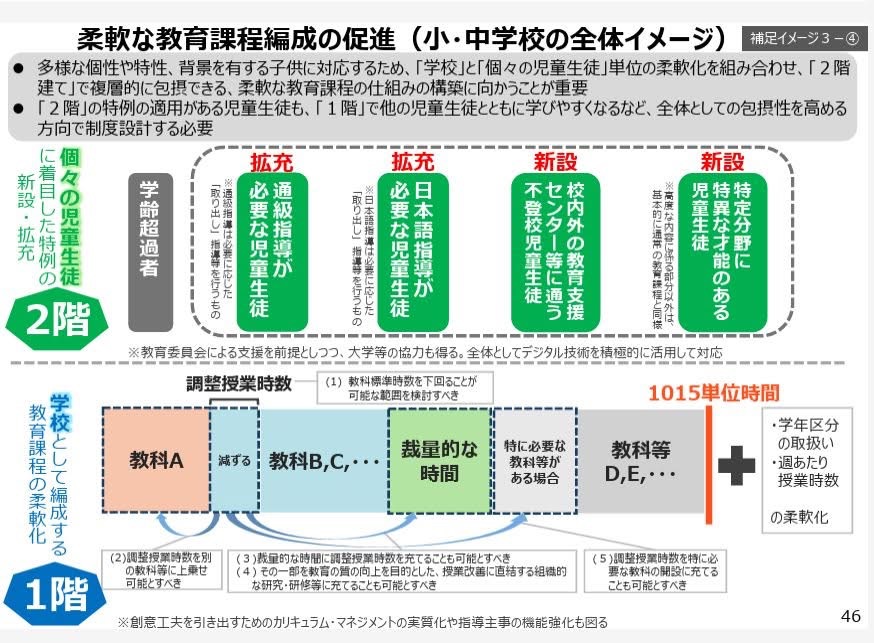

・柔軟な教育課程の1階2階についても2階部分の特例対象の子どもについても当然1階部分の包摂性を高めていく方向であるという記述を追記いただいたことに賛同する。

・夏休み期間中、本審議の方向性について学校現場の先生方にお伝えする機会を多くいただいた。先生方からの声として一番多かったのは、③のフィージビリティに関する声である。

例えば、「とても魅力を感じるけれど、学校現場が疲弊していて、実行できる自信がない」「学校間格差や自治体間格差が広がるのではないか」などの声。

あらためて、この学習指導要領が実現されるための指導体制の確保や教育委員会のサポート体制の確保が重要。戸ヶ崎委員からもコメントがあったが、学校現場や教育委員会からの意見や心配事を十分に踏まえて、納得解を図っていくことが重要である。

——————————————

最後の方に今井委員から、情報を表面的に暗記をする「死んだ知識」ではなく、「生きた知識」として記号接地するためにどうしたらよいか、という提言がありましたが、私のこれまでの発言は、まさに「インクルージョンの記号接地」、そして、多様な子どもたちが「生きた知識」として記号接地するためにどうしたらよいか、に対する提案でした。

一旦の区切りとなる次回の部会は9月19日(金)です!

その後、本論点整理を元に各ワーキンググループごとに具体を検討していきます。

資料はこちらから⇒

https://www.mext.go.jp/content/20250904-mxt-kyoiku-000043994_03.pdf

スクリーンショットは上記資料の5ページ、6ページ、46ページ、社会モデルについての記述が追記された92ページ。