8/5 第6分科会 教育と地域での生活支援 〜医療・福祉・教育の連携〜に参加

8/5

全国訪問教育研究会全国大会2日目報告。

第6分科会

教育と地域での生活支援

〜医療・福祉・教育の連携〜に参加。

最初に訪問教育の先駆者下川先生の講義。

特別支援学校在籍児童生徒で訪問教育を受けている割合は、1.6%

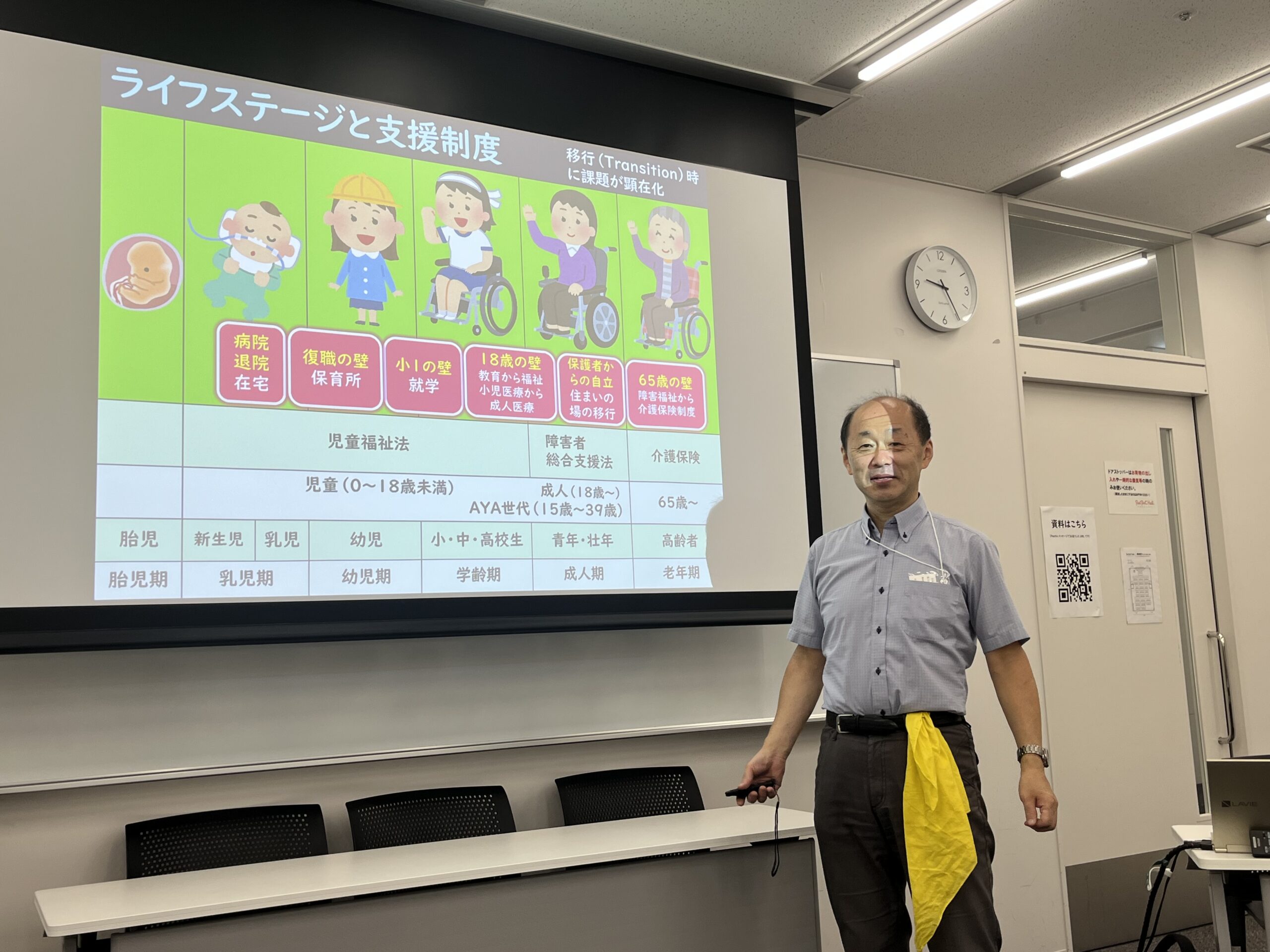

医療技術の進歩で,新生児が亡くなる割合は1000人に1人と世界でも群を抜いている。助かる命が増えるのは喜ばしいことだが、退院後の医療トランジョン,地域移行には課題がある。児童発達支援は18歳までと年齢制限があり、ここにも18歳の壁が立ちはだかり、いわゆる医療難民の子ども達が存在する。避難所へのダイレクト支援、介護人材の確保など,医療的ケア児支援法は施行されたが,まだまだ医療・福祉・教育の多職種の連携が課題との提起がなされました。

埼玉県医療的ケア児等支援センターの袴田さんの話では、埼玉県は4つの圏域に医療的ケア児支援センターが設置され、医療的ケア児等コーディネーターが、様々な相談支援などの業務に当たっている。

地域支援センターの一つカルガモの家は、

18歳までの医療的ケアが必要な子ども達が入院している。長期入院は空きが無い状態。入院期間に18歳を超える場合は、症状により延長可能な対応がされているそうです。

岡山市で訪問教育を行なっている石神先生からは、本人のやりたい気持ちを実現するために,知恵と力を出し合い、動かせる体の機能を使い、達成感を養っている。

当事者が持つ特性を理解し、可能性を引き出し、主体者として生きるを実感できる

出来事が日々培われている。

“生きることは学ぶこと、学ぶことは

生きる喜び”の実践を共有させて頂いた

実り多き時間でした。

最後には、

“ちいさないのち”をみんなで合唱♪

歌詞の一部

♪みんなでまもっていこう

ちいさないのち

生きているもの すべてが

しあわせになるように♪

様々なマイノリティの人達にも、おんなじいのちがあり、そこに居ることを共に気付ける営みをこれからも継続していけるよう、できることやっていきます。

下川先生を始め、つながってくださった

皆様,ありがとうございました。

#全国訪問教育研究会

#医療的トランジョン地域移行

#訪問学習 生涯学習

#医療的ケア児支援センター

#医療的ケア児等コーディネーター

#医療難民

#18歳の壁

#ライフステージ

#タブレットの活用

#スイッチ,コントローラーの可能性

#災害時のダイレクト避難