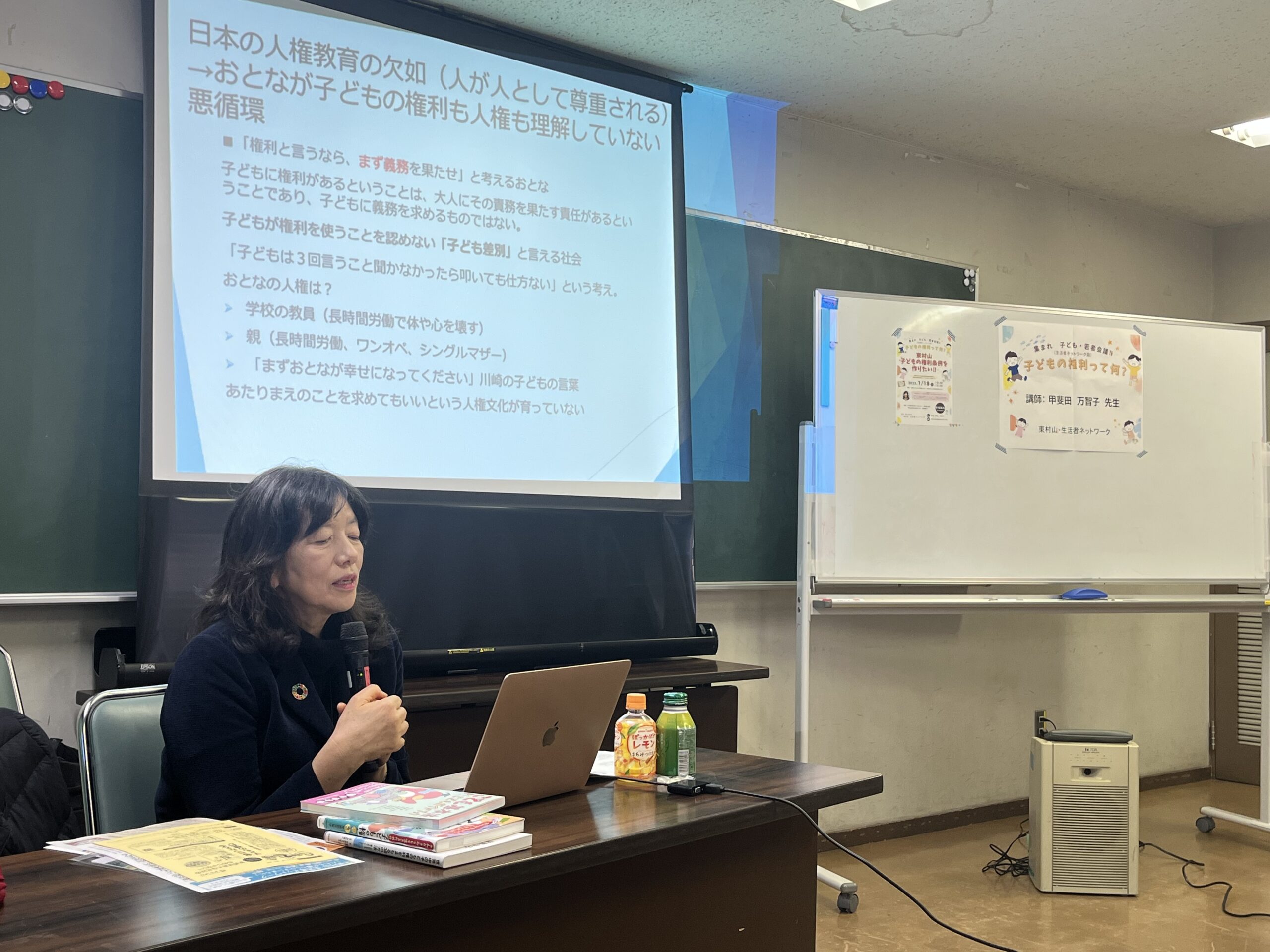

1/18 東村山子どもの権利条例をつくりたい講座を開催!講師は甲斐田万智子さん!

1/18 東村山・生活者ネットワーク版

東村山子どもの権利条例をつくりたい

子どもの権利って何?

認定NPO法人国際子ども権利センター(シーライツ)甲斐田万智子さんを講師にお招きし開催。

私たち大人がしっかり子どもの権利を繰り返し繰り返し学び合う必要性があるなと感じました。

私たち大人がしっかり子どもの権利を繰り返し繰り返し学び合う必要性があるなと感じました。

甲斐田さんは、海外の子ども達の虐待や貧困の実態に寄り添って来られました。

子どもの権利を学んでエンパワーされた子ども達が育っています。児童労働や子どもの性的搾取に反対する世界会議で発言したり、出稼ぎ、児童婚にノーと言える力を得ています。

子どもの権利基盤型アプローチ

子どもの権利の原則

1,差別の禁止

2. 子どもの最善の利益

3. 生存・発達の権利

4. 子どもの意見の尊重

子どもが権利を知り,主張できる

権利保有者(rights-holders)である

子どもをエンパワーすること

主張されたおとなが子どもを権利の主体と

して尊重し、権利を実現できる力を持つ

責務履行者”duty-bearers)である

おとなの能力を強化すること

日本の現状は?

古い子ども観

⭐︎子どもは権利の主体と考えられない

⭐︎子どもは社会の担い手と考えられない

世界中で子どもの権利条約以降、子どもは

「権利の主体」となった子ども観が、日本では

アップデートされなかった。

「子どもは未熟で指導すべき保護の対象、権利を教えるとわがままになる」という偏見のまま

なぜ、日本では、子どもの権利を教えてもらえないのか?おとなの誤解はどこから?

▷子どもの権利条約は,開発途上国の子どもを対象にした条約だというキャンペーン

▷批准した1994年の坂元文部事務次官通知が

30年拘束し続けてきた。

第1項で「もとより,学校において児童生徒等に権利及び義務をともに正しく理解をさせることは極めて重要」としている。

「権利と義務は対」であるという誤った考え方を旧文部省が出し今もって撤回されてない。

子どもの権利教育をおこなわなければ、

子どもたちは自己責任と考えがち

▷社会で子どもの権利を守ろうという意識や態度の欠如 家出少女 トー横キッズなど

▷セクシャアル・リプロダクティブヘルス&ライツ(SRHR)教育を受けられていないため、

性的自己決定の権利として、「ノー」と言って

もいいということが学べず、性暴力(性的搾取)の被害に遭い、望まない妊娠へ。

文科省の歯止め規定”妊娠にまつわることを

教えてはならない"ことも,日本の性教育を遅らせている要因。

子どもの声を聞いてこなかったために問題が深刻化

貧困、ヤングケアラー、不登校、いじめ、

体罰,児童虐待、性的搾取、性的虐待、

マイノリティの子どもの差別,孤立等、

直面する問題解決に当事者として関わる

ことができない。

自己肯定感や幸福度が低く、自死するこどもが1日に1.4人と海外と比較してかなり高い。

子ども基本法で子どもの声を聴くことが義務化されたことの意義は大きい。

子ども大綱が策定され、自治体の「子ども計画」に子どもの声が反映されなければならない。「子どもの権利に関する条例」は、2024年

4月時点で69自治体が制定。

東村山独自の子どもの権利条例をつくるには

子どもたちに子どもの権利を知らせ、子どもが直面する問題について話し合ってもらう。

貧困やヤングケアラー、マイノリティの子はいないかなど、そう言った子が声を出せているか?を実態を把握すること。

子どもの声が聴かれる東村山にするためにおとなに求められることは?

なんでも相談していいんだよと安心できる場をつくっていく。

大人が勝手に決めない。

子どもはできないと決めない。

子どもの持っている力を信じる

変化をもたらす力を。

何よりも子どもを傷つける発言はしない。

子どもにやさしい,子どもまんなか社会を。

子どもが権利の主体の東村山に!

子どもたちは、権利をによって、仲間と一緒に社会をより良いものに変えていけると思えるまちに。

甲斐田万智子さんから実例とたくさんのヒントを頂きました。お人柄が伺えるやさしい時間でした。ありがとうございました。

東村山独自の子どもの権利条例をつくりたいを目標に、皆さんと力を合わせていきます。

新たなご縁を大切に地域で繋がっていきます。ご参加を頂きました皆様,ありがとうございました。

東村山市「こども計画」意見募集中です。

締め切りは1/21です。

https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/shisei/keikaku/bunya/fukushi/kodomo/sakuteinotorikumi/kodomokeikakupabukome.html

#子どもの権利条約

#子どもの権利宣言

#世界人権宣言

#こども基本法

#こども大綱

#こども計画